게다가 낭만적 풍경까지!

충청북도 단양 소백산 꼭대기 연화봉에 자리한 '소백산 천문대' 앞에서 나는 그 단아하고 깔끔한 모습에 입이 쩍 벌어졌다. 별빛이 쏟아지는 밤하늘을 이불 삼아 너른 벌판에 망원경 하나 달랑 세워져 있으리라는, 다분히 영화적 지식만으로 천문대의 모습을 상상했기 때문이다.

그러나 놀람도 잠시, 갑자기 몸에 이상이 오기 시작했다. 온몸에 갑작스런 경련이 일고 머리가 깨질 듯 아프더니 이내 식은땀이 온몸에 흘러내렸다. 이른바 고산증. 해발 1383m위에서 나는 먹은 것을 고스란히 토해내면서 천문대 앞에 나의 첫 흔적을 남겼다. 천문대 별 지킴이들과의 초가을 저녁은 그렇게 스타일 구기는(?) 것으로 시작됐다.

천문대의 직원은 모두 11명. 매일 출퇴근 하는 사람도 있으나 대개는 2개조로 나뉘어 1주일 단위로 맞교대 근무를 한다. 내가 찾은 날, 별을 관측할 인원은 선임연구원 경재만(41) 박사와 관측 장비 준비를 담당하는 과제연구원 추경자 선생, 석사논문 마지막 정리를 위해 1주일간 야간 체류관측을 신청한 대학원생 이정애씨 등 모두 세 명이었다.

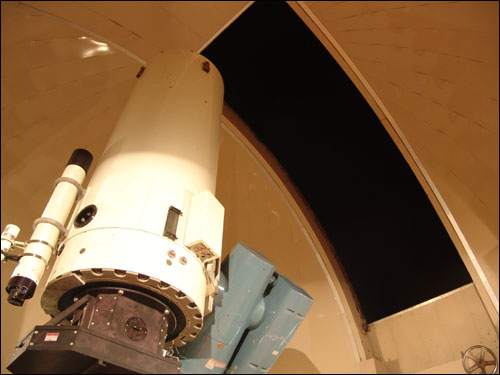

밤이 가까워지자 그들의 손이 분주해진다. 관측을 위해 돔을 개방하고 망원경을 구동시키며 적경적위(별의 좌표) 등 기초 자료를 컴퓨터에 세팅한다. 이어서 별의 밝기를 촬영할 CCD 카메라에 질소를 주입하여 영하 110도까지 냉각을 시킨 후 노출시간, 필터, 셔터 개폐 속도 등을 설정하는 것으로 관측설계와 준비가 모두 끝났다. 이제부터 별이 떠오르기만을 기다리면 된다.

그런데 문제가 발생했다. 모든 준비가 끝났지만 정작 별을 볼 수 없게 된 것이다. 변화무쌍한 산꼭대기 날씨 때문이다. 하늘에 가득한 구름들이 그들을 초조하게 만들었다. 낭만적인 별밤이 아닌 긴장과 초조가 흐르는 밤. 땅 아래 사는 사람들의 하루는 해가 시키는 대로 시작하지만 그들은 별이 시키는 대로 하룻밤을 시작하고 있었다.

"내 목표는 외계행성, 특히 지구공격 별을 찾는 것"

소백산 천문대는 1978년 준공된 우리나라 최초의 국립천문대다. 당연히 이곳은 우리나라 천문학도들에게는 성지와 같은 곳이다. 우리나라 천문우주 분야 박사 중에 이곳에서 하룻밤이라도 자보지 않은 사람이 없을 정도라는 말이 있을 정도다.

해마다 5월이면 흐드러지게 피는 철쭉과 연화봉 아래로 흐르는 구름바다 길은 이곳 과학자들에게 낭만의 시간을 제공한다. 경재만 박사는 올해로 산꼭대기 생활 8년째를 맞았다. 가족과 떨어져 낮과 밤을 바꾸어 사는 경 박사. 그의 '홀아비(?)' 생활을 부추긴 건 과연 무엇이었을까.

"분명히 지구와 환경이 비슷한 행성이 우주 어디엔가 있습니다. 지구와 환경이 같다면 당연히 그곳엔 외계생명체가 있겠죠! 그 일말의 근거라도 찾고 싶습니다. 어디엔가 숨어있다가 순식간에 지구 앞에 나타나 우리를 산산조각 낼 수 있는 별이 존재할 수도 있습니다. 그것을 찾아내는 것이 저의 연구 주제입니다."

외계인과 행성. 그것이 그의 의문과 관심의 출발이었다. 특히 그는 지구에 위협적인 존재를 미리 발견해 언제 나타날지 예측해보는 연구를 계속하고 있다. 실제로 그는 지난 2000년, 연구팀들과 함께 화성과 목성 사이의 소행성 벨트에서 5개의 새 행성을 발견한 뒤 우리 조상들의 이름을 붙여 국제천문연맹에 등록하는 짜릿한 경험을 하기도 하였다. 이런 외계행성에 대한 관심과 열정이 그를 이 산꼭대기에 머물게 하고 있는 것이다.

콜롬비아승무원이 찍었데요 ^^; 정말 신기하닷

그러나 천문대에 그런 낭만과 짜릿한 연구 성과만 있는 것은 아니다. 폭설로 산이 막혀 고립되거나 장마로 관측을 할 수 없는 동안에는 외로움에 힘이 들기도 한다.

"한 겨울, 바람과 폭설이 계속되면 있던 길도 없어지고 눈앞을 분간할 수 없게 돼요. 이때는 차량운행이 불가능해서 교대 근무나 생필품 보급을 위해서는 반드시 걸어서 산 아래로 가야 합니다. 한손에는 연구서적, 또 다른 손에는 부식, 등에는 관측 장비를 짊어지고 허벅지까지 빠지는 눈 속을 대 여섯 시간을 헤매다 보면 절로 눈물이 나기도 합니다."

가장 큰 어려움은 가족들과 떨어져 있어야 한다는 것이다. 대략 일주일 단위로 교대근무를 하지만 길이 막히거나 주말이 겹치게 되면 한 달에 한번 정도 가족을 만나는 때가 허다하다.

하지만 경재만 박사는 가족들이 천문대를 방문하는 걸 극구 말린다. 몇 해 전 말기 암으로 투병 중이던 아버지께서 생전에 아들이 근무하는 곳을 꼭 보고 싶다하여 모시고 온 적이 있는데 힘들게 올라온 아버지께서 여기저기 둘러보고는 "네가 이렇게 어려운 데서 근무하는구나" 하시며 끝내 눈물을 보이셨던 것. 그 후에는 아내와 아이들만 잠깐 다녀갔을 뿐 장인 장모님도 아직까지 초대하지 않았다고 한다.

그러나 정작 그가 더 외로운 이유는 국가와 사회가 기초과학에 무관심하기 때문이다. 특히 천문학에 대한 이해부족과 투자외면이 그를 가슴 아프게 한다.

"요즘 이공계에서는 BT(생명공학)나 IT(정보통신기술) 분야 아니면 지원받기가 어렵습니다. 특히 천문학 분야는 더욱 그래요. 천문학은 가장 오래된 학문입니다. 당장 눈에 보이는 효과가 없다는 이유로 외면받는 현실이 아쉽습니다. 달력, 인공위성, 광학기기, 국방과학 분야의 발전을 이끌고 있는 것이 바로 천문학입니다. 실제로 우리 생활과 가장 밀접한 학문입니다."

그의 마음속에는 자부심과 외로움이 공존하고 있었다.

한국천문연구원에는 천문대가 두 개 있다. 이곳 소백산과 경북 영천의 보현산 천문대가 바고 그것이다. 이 천문대 두 개에 얽힌 재미있는 통계가 하나 있다. 바로 연구원 자녀들의 남녀 성비 분포. 소백산에 근무하는 직원 자녀들의 80%이상이 딸인데 반해 보현산에 근무하는 직원 자녀들의 80%이상은 아들이라고.

왜 그럴까? 경재만 박사는 이에 대해 이렇게 비과학적(?)으로 분석했다.

"풍수지리를 공부하는 사람들이 말하기를 소백산은 여성스러운 산이고 반대로 보현산은 남성스러운 산이랍니다. 그 산의 정기를 받아서 그런 것 아닐까요?"

믿거나 말거나 통계지만 이곳 연구원들 사이에 이 통설은 지금도 쭉 이어지고 있다고 한다. 혹시 주변에 딸 낳고 싶으신 분들은 관측여행 겸 소백산 천문대 야간체류관측 프로그램에 참여해 소백산의 정기를 받아 보시는 것이 어떨지.

이곳을 방문하는 일반인 관람자들은 하루 평균 50~60여 명에 달한다. 관람객은 오후 1시부터 4시까지 방문할 수 있다. 이들에게 천문과학을 설명하는 일 또한 그에게는 빼놓을 수 없는 일이다.

밤샘연구에 피곤하지만 그는 이 시간을 제일 좋아한다. 그가 세상과 만날 수 있는 시간이기 때문이다. 특히 아이들의 끊임없는 질문과 호기심을 가장 좋아한다.

그러나 "도에 관심 있습니까?" 하며 접근하는 이른바 도인(道人)들과의 만남은 괴롭다. 현대물리학 이론과는 전혀 다른 자신들만의 독특한 이론세계를 가진 그들과 대화하는 것은 끝이 보이지 않는 논쟁이 되기 때문이다.

"그런 사람에게는 그냥 져줍니다. 어쩌겠어요? 아무리 과학자가 논리와 근거를 가지고 이야기한들 신념으로 무장되어 있는 그들의 논리를 당해낼 재간이 없거든요. 그렇다고 하루 종일 그 사람들과 말씨름을 할 수도 없는 노릇이니까요. 하하하."

역시 도인들은 산꼭대기에서도 진가를 발휘하고 있었다.

밤 열두 시를 훨씬 넘긴 관측실. 초저녁부터 관측을 시작했던 추경자씨와 이정애씨의 표정이 심상치 않다. 구름 때문에 아직 관측사진을 한 장도 확보하지 못한 것. 특히 이번 학기에 논문을 마감해야 하는 이정애씨는 바짝바짝 타는 입술을 연신 깨물며 애꿎은 과자봉지만 만지작거리고 있다.

"하늘의 기운을 받아야 하는데 도와주지 않네요. 이러다 허탕치고 내려가야 할지도 몰라요."

그는 연신 망원경이 설치된 돔 밖의 하늘만 바라보고 있었다. 이렇게 두 사람은 밤새워 하늘만 바라보다 새벽녘이 되어서야 가까스로 관측을 시작하였다. 비로소 그들의 입가에 안도의 미소가 떠오른다. 이미 천문대의 밤은 다시 서쪽 산마루로 내려가고 연화봉 동쪽으로 붉은 해가 구름을 타고 넘어오고 있었다.

관측이 마무리될 새벽 무렵, 관측실 아래 식당에서는 천문대 관리원 김경남(50)씨의 일과가 시작되고 있었다. 그는 천문대에 올라온 지 두 달 밖에 되지 않은 새내기였지만 그래도 이곳에서 밤을 지새운 근무자 네 명 중에 가장 나이가 많은 어머니와 같은 분이다.

아침 7시 30분 김경남씨가 정성들여 만든 아침을 먹은 연구원들은 12시까지 단잠에 들었다. 건물 밖 연화봉 등산로에는 다시 등산객들의 재잘거림이 들려온다.

낮과 밤이 뒤바뀐 채 살아가는 산꼭대기 사람들. 자신도 모르게 하늘을 올려보는 직업병을 가진 사람들. 바로 소백산 천문대 사람들이다.

'달,화성,우주미스터리' 카테고리의 다른 글

| TacSat2 위성의 발사-1 (0) | 2007.04.04 |

|---|---|

| 외계문명 존재한다 (0) | 2007.03.24 |

| 핵 질량이론 뒤집을 제3의행성 발견 (0) | 2007.03.24 |

| 토성위성 타이탄서 호수같은 지형 발견 (0) | 2007.03.24 |

| 지구 최후의 날 - 거대 유성(혜성)과 충돌 후의 지.. (0) | 2007.03.04 |